Ayer cuando dejó de llover me salí al balcón y oí a alguien hablar con un niño. No supe quién era, no pude averiguar de qué ventana entreabierta provenía ese «¿Me ves? Yo a ti sí» ni esa voz infantil que respondía que sí, que veía, desde el otro lado de la pantalla.

Cuando fui a hacer la compra al Día de la Corredera de San Pablo también había un hombre hablando por videollamada con un crío y me pasé la media hora de cola sonriendo como una gilipollas desde atrás.

Me tenía tan enganchada esa conversación ajena en la que en realidad no se decía nada porque el niño apenas sabía hablar -tendría un año y medio o dos- que casi ni le presté atención al coche patrulla que le dio el alto a un coche civil en el que viajaban dos individuas que «se dirigían al quiosco de Tribunal porque en el de al lado de su casa no había lo que querían». No le presté atención ni a ese primer acto ni al segundo, al pitote que las individuas le montaron a los agentes porque ellas estaban en su derecho de comprar el Vogue, faltaría más. Me enteré por encima porque mi alcahuetería me permite procesar varios estímulos a la vez, que ya son muchos años de entrenamiento, pero en realidad estaba pendiente del señor que hablaba con su sobrino o con su nieto, que balbuceaba mientras entraba y salía de plano con unas construcciones de madera en las manos.

Antes de que me tocara el turno, antes de que al segurata me dijera lo que me dice siempre -«los guantes señorita»- ya me había dado tiempo a ponerme triste y alegre y triste y alegre y triste y alegre aproximadamente unas siete veces mientras espiaba el teléfono de ese desconocido por encima de su hombro. Hace más de un mes que los únicos niños a los que veo en tres dimensiones son a Samuel y a Nico cuando juegan en la corrala y les saludo desde la ventana de mi cuarto y encima cuando me dicen de bajarme a jugar a las peonzas les tengo que explicar lo del distanciamiento social y les tengo que decir que es que mi amiga Laura, la que vive conmigo, trabaja en un supermercado. Y no se quedan conformes, claro. Cómo se van a quedar conformes.

«Nos importan una mierda los niños y los viejos porque los primeros aún no pagan pensiones y a los segundos se las tenemos que pagar y ninguno de los dos son útiles en la cadena productiva», pensaba mientras buscaba el pan de molde y reparaba una vez más en que solo veo millennials y boomers en la calle y en el súper, que encima son los dos colectivos generacionales que más rabia me dan. Y en que, desde hace semanas, millones de ancianos y de infantes han desaparecido misteriosamente y solo es posible verlos en cautividad o en dos dimensiones, a través de pantallas.

«Vivimos en presente continuo, por eso no somos capaces de mirar al futuro y por eso nos dan bastante igual los críos, que fueron olvidados con la declaración del Estado de Alarma -no así las mascotas, porque hay más que niños y porque no dejan de ser un accesorio adulto, una extensión de nosotros mismos, como bien explica 101 dálmatas-, pero tampoco miramos al pasado y por eso nos dan igual los viejos y, joder, eso es casi más grave». Todo esto lo llevaba de monólogo interior en bucle mientras empujaba el carrito hasta el pasillo de los cereales.

A la vuelta y cargada con una bolsa azul del Ikea que abultaba más que yo me di cuenta de que había aparecido un nuevo grafiti, esta vez en una de las esquinas de la plaza de San Ildefonso y que decía «COVID 19- GUERRA BIOLÓGICA». En otra de mis excursiones, semanas atrás, esta vez al reciclaje, me había topado con uno similar, eso ya os lo conté. Ese decía «MIEDO, CONTROL, SUMISIÓN» y me imaginé como en una película de terror cósmico. El de «COVID 19-GUERRA BIOLÓGICA», sin embargo, solo me hizo acordarme de que los gilipollas no descansan nunca, tampoco en cuarentena, de que los tontos lo son de manera vitalicia y sin poros, como decía Ortega. Y esa discordancia entre las reacciones, entre las sensaciones que incitaban en mí los grafitis que iban apareciendo en mi barrio no era más que un reflejo -otro- de cómo iba avanzando, de cómo se iba minando poco a poco mi estado de ánimo.

La escritora Cristina Morales, según nos contaba en su diario de confinamiento, se ha dado también esta cuarentena al noble arte de lo que ella llama «la propaganda y la contrainformación», pero que mi padre ha denominado de siempre «guarrear paredes». A ella se le ha ocurrido grafitear «FÓLLAME, TENGO CORONA», y si no hablara de que se esconde de los Mossos en lugar de de los Locales empezaría a pensar que también es la autora de las dos pintadas que han aparecido en mi barrio desde que se decretó el Estado de alarma.

La pieza en cuestión arranca así, la evoco casi palabra por palabra mientras cojo mi calle, y la empiezo a imaginar recitada en la voz de uno de los perroflautas de mi pueblo con los que me juntaba a fumar porros de adolescente, un perroflauta que cumplía todos y cada uno de los requisitos que han de cumplirse para que a uno le sea entregado el don del perroflautismo y el carné de perroflauta. Ninguno es tener un poncho con capucha que recuerde a los maravillosos telares de esas culturas a las que les robamos un día el oro y ahora la mano de obra a precio de saldo, ni tampoco rastas, al contrario de lo que suele pensarse. Se mueven más bien entre confundir el individualismo y el nihilismo adolescentes con el amor por la libertad, tener padres con pasta y pensar en los psicotrópicos como vías no solo posibles sino casi necesarias para el autoconocimiento en lugar de como consuelos en el mejor de los casos, divertimentos en el peor, para esclavos con moral de esclavos.

Pero esa es otra historia. El caso es que el diario en cuestión arranca así: «Nos dedicamos a esquivar a la policía y a sus chambelanes, esos chivatos que se cobran en confort moral fascista el denunciar a su vecino por tener menos miedo que ellos», y continúa narrando -y esto sí que sí, esto sí, joder, esto no puedo imaginármelo de otra forma que no sea en la voz de ese perroflauta que me llamaba pija por llevar camisa, aunque mis padres fueran carteros y los suyos empresarios entacados porque para él la ideología era, en primera y casi en única instancia, una cuestión estética- «Teníamos fichado un rincón al que íbamos a hacer boxeo, yoga y kung fu (todo mezclado porque nos poníamos a jugar más que a entrenar) y estábamos evaluando el mejor sitio en el que pegarnos un viaje de setas».

Al llegar al portal, con esa media sonrisa que le deja siempre a uno en la cara la superioridad moral, alcé la mirada y vi las manos de la Goyi, mi vecina del cuarto, con sus anillos y sus arrugas, e imaginé que estaría hablando por teléfono mientras tomaba un poco el aire la mujer, porque las movía todo el rato. También pensé en que si tuviera a Cristina Morales delante le diría que sí, que pa ella la perra gorda. Que el Estado es fascista y opresor y muchas cosas más, que esta probablemente sea la estrategia número 256 987 para controlarnos biopolíticamente, para cercenar una libertad que nunca tuvimos y para pasarse por el forro de los cojones lo de los derechos civiles -si estos son o no burgueses lo discutiríamos otro día-, que tiene razón, pero que yo ya lo siento: soy una cagona.

Y, aunque no me ha dado por alistarme en las filas de la Stasi de balcón, tampoco me ha dado por creerme un maqui. Porque tengo miedo, claro que tengo miedo. Tengo miedo y por eso no ficho rincones en los que hacer yoga ni kung fu sino que me pongo vídeos de la Patri Jordán en el salón y doy cuatro saltos sintiéndome gilipollas. Tengo miedo y por eso no me invento excusas para salir a dar otro voltio, me han arrebatado -sí, también eso me han arrebatado- los cojones de jugar a esconderme de los Mossos con mis colegas sin más motivo ni razón que el de cumplir con mis deseos de pisar la calle. Y si tengo miedo es por la Goyi, que se sale a la ventana a hablar por teléfono y a la que solo le veo las manos desde el portal, llenas de anillos y arrugas. Tengo miedo por mi abuelo y por todos esos viejos que parece que se hubieran extinguido de pronto y es que de hecho muchos se han extinguido, a muchos los han tenido que enterrar en uno de esos rituales sin liturgia y con un máximo de tres personas por caja de pino. Tengo miedo de no estar a la altura de las que fueron sus luchas y de lo que nos dieron: la vida y el amor.

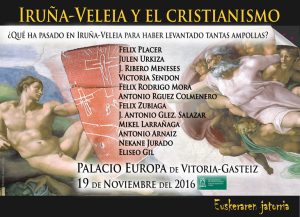

Lo único revolucionario a lo que aspiro ya, en vista de que no tengo guillotina que afilar ni fusil que cargar para cuando todo esto acabe y para los del «no se podía saber», para los que reaccionaron tarde y mal y volvieron a poner la economía en el centro, es a tener una familia. A criar y cuidar más y a trabajar menos. Esto lo pienso por un libro de Félix Rodrigo Mora que me terminé la semana pasada, que me encantó y que habla de la familia extensa como comunidad en la que no opera la teoría del valor. Por eso y porque en mi grupo de WhatsApp, en el que estamos mis 18 primos y mis 14 tíos, ha empezado a correr un reto viral. Se lo inventó Claudia, que tiene seis años y consiste, simplemente, en meter la cara en un plato de harina y nominar a alguien para que haga lo mismo.

Ya nos ha tocado el turno a casi todos, hasta mi abuelo ha tenido que enharinarse el hocico, con harina de freír, eso sí, que nació en el año del hambre. Aunque desde hace un mes no puede vernos en su corral los domingos le da mucha alegría cuando le llamamos o hacemos un Zoom en el que hay más gente conectada que en los de muchas empresas solo para saludarle. No está en ninguna residencia de esas que salen ahora cada día en la tele, lo cuidan mi tía Ana Rosa y mi tío Pablo y si no lo cuidaría alguno de sus siete hijos o de sus dieciocho nietos, e igual por eso pienso en que lo único revolucionario que me apetece hacer ahora mismo no es guarrear las paredes sino cuidarle, cuidarles, y devolverle a mi abuelo lo que me legó, la vida y el amor, haciendo así aun más grande y más extensa -que no son lo mismo- mi familia.

Supongo que eso sí que es fascista. La familia quiero decir. Menudo atentado contra la libertad individual, de elección y contra el derecho civil de ser lo que a uno le de la gana. No hay nada más autoritario, te toca y ya está, no te la puedes operar, no puedes ser no-hijo de tu padre y no-nieto de abuelo. Como mucho puedes aspirar a la damnatio memoriae, a hacer como que nunca existieron, como los ex que se recortan de las fotos, que se recortaban de las fotos cuando las fotos se imprimían. Pero no por ello van a dejar de «haber sido» ni de ser, como no dejó de «haber sido» ni de ser Nerón cuando sus bustos fueron reutilizados para hacer bustos de otros emperadores más dignos.

El caso es que como de momento no tengo guillotina que afilar ni fusil que cargar pero sí mucho miedo de que le pase algo mi abuelo y no pueda ser testigo de la que será mi gran obra revolucionaria aquí sigo, en mi casa. Sin hacer excursiones nocturnas a ningún lado y sin esconderme de los Mossos detrás de ningún cubeto. Todo ello mientras me cago una y otra vez en los que nos han llevado a esto y pienso en que encima de perro, apaleao por no pasarme al bando maqui, al de los insurrectos, al de los revolucionarios, al que también se han pasado Rajoy, los camellos o las chicas aquellas que iban dos en un coche a comprar el Vogue y que se pusieron a increpar a los pobres agentes en la puerta del Día. Hace un mes que apenas me muevo, así que igual es eso. Que así no hay quien sienta las cadenas.

Sigue a Ana Iris Simón en @anairissimon

https://www.vice.com/es/article/wxemdm/coronavirus-madrid-confinamiento-semana-5-diario